Esiste un modo di pianificare le opere pubbliche che permette di minimizzare i costi sia in termini economici che di inquinamento e, nell’emergenza ambientale che coinvolge il mondo intero, non se ne può più fare a meno. Questo “modo” richiede l’utilizzo del Value Engineering e di altre tecniche di Analisi Funzionale.

Un uomo politico della fine dell’800 non aveva alcuna difficoltà a comprendere quale fosse il suo dovere nell’ambito della realizzazione delle infrastrutture: il paese doveva ammodernarsi ed, a quel tempo, l’ammodernamento consisteva della costruzione di infrastrutture che avrebbero trasformato un’economia essenzialmente agricola in un’economia industriale.

Un uomo politico dell’inizio del 2000 si trova di fronte ad una problematica molto più complessa.

La necessità di “ammodernarsi” è presente quanto lo era nell’800 ed, in realtà, essa è persino più pressante in quanto le infrastrutture e l’apparato produttivo attuali mostrano inequivocabili sintomi di insostenibilità ambientale e di incapacità a competere con stati (la Cina in testa) disposti a danneggiare il loro territorio ed a mantenere una quota parte dei loro cittadini in condizioni considerate inaccettabili nel nostro paese.

D’altro canto, il governante del 2000 si trova di fronte al paradosso che, nel nuovo millennio, si è compreso che, nella maggior parte dei casi, l’esistenza dell’infrastruttura è un “non-valore” in quanto essa non può esimersi dall’impattare con il territorio deturpandolo.

In un primo momento, purtroppo non ancora superato, si è pensato di agire con opere compensative consistenti in opere pubbliche di interesse locale che compensassero del danno subito i cittadini residenti in prossimità dell’infrastruttura.

A prima vista, questo comportamento può apparire virtuoso in quanto, nei bilanci ambientali, non si considera la quota parte di inquinamento prodotto per creare le risorse necessarie a costruire le opere compensative. In parole povere, i soldi per costruire le opere compensative vengono dalle tasse, le tasse sono pagate da chi ha prodotto ricchezza e la produzione di ricchezza implica inevitabilmente anche la produzione di una quota parte di inquinamento.

Conseguentemente, il bilancio ecologico di qualsiasi opera che non viene adeguatamente fruita è fallimentare anche nel caso, raramente verificato, in cui essa non inquini.

Questo paradosso può essere superato per mezzo dell’applicazione di una logica che è propria di una disciplina chiamata Analisi Funzionale (o Value Engineering).

Per prima cosa, bisogna entrare nell’ottica che ciò che deve essere fornito al paese non sono le infrastrutture bensì il servizio che queste infrastrutture garantiscono.

Il paese non ha bisogno di ferrovie ed autostrade bensì del fatto che le merci e persone siano trasportabili da un punto A ad un punto B con un costo che sia il più basso possibile dal punto di vista sia ambientale, che sociale, che economico.

Allo stesso modo il paese non ha bisogno di ospedali, ha bisogno di sanità, non ha bisogno di discariche, ha bisogno dello smaltimento dei rifiuti, non ha bisogno di centrali, ha bisogno di energia, non ha bisogno di università e teatri, ha bisogno di cultura.

Opere non inquinanti e generalmente considerate indice di civiltà come ospedali, teatri ed università, sono state messe in lista volutamente per sottolineare che, anche in quel caso, l’edificio che le contiene, inteso come oggetto, si porta in dote un valore negativo insito nell’inquinamento che si produce per realizzarlo, mantenerlo, riscaldarlo ed illuminarlo. Ed è solo tramite l’utilizzo che si fa di questi edifici che si può creare un valore che controbilancia abbondantemente questo “fardello” ambientale con un apporto di arte, cultura, bellezza e conoscenza.

Estendendo questa logica, verranno nel seguito spiegati due concetti fondamentali: il costo del non fare nulla ed il valore delle infrastrutture “sporche”.

Nel momento in cui esiste un bisogno, in genere, esso viene esaudito immediatamente senza alcun riguardo per l’impatto ambientale del servizio.

Un ottimo esempio è quello del trasporto su gomma il quale, nonostante all’inizio sembra richiedere un investimento inferiore, sul medio termine inquina il doppio della ferrovia. Si consideri inoltre che a questi costi vanno aggiunte le continue riparazioni, gli incidenti coi relativi strascichi, il danno ambientale e sociale dovuto alla semi-anarchica circolazione di tanti veicoli, nonché lo spreco, altrettanto rilevante, derivante dall’impossibilità di pianificare razionalmente l’utilizzo e la manutenzione del parco automezzi.

Dato che i servizi statali sono definiti sulla base di bisogni reali del paese, la mancata realizzazione di una struttura a basso impatto ha comunque un costo in termini di inquinamento. Si aggiunge inoltre che, spesse volte, questo costo del “non fare” non è più sostenibile.

D’altro canto, se ben progettato, anche un inceneritore di rifiuti, un porto o una centrale elettrica possono avere un impatto positivo sull’area dove sono realizzati purché se ne limiti al massimo l’impatto negativo e si controbilanci l’inevitabile impatto residuo con servizi compensativi che aumentino la qualità della vita e rendano persino desiderabile la residenza in prossimità di detti impianti.

Per ottenere questo effetto bisogna cambiare totalmente l’impostazione del concepimento delle opere pubbliche ed a questo scopo viene in aiuto una disciplina definita Value Engineering.

Il Value Engineering (VE) è stato sviluppato negli Stati Uniti dalla General Electric durante la Seconda Guerra Mondiale quando, a causa della guerra, anche negli Stati Uniti si soffriva di mancanza di lavoratori qualificati, materie prime e pezzi di ricambio. Lawrence Miles e Harry Erlicher furono incaricati di trovare soluzioni alternative e notarono che queste soluzioni riducevano i costi e miglioravano i prodotti. Così, quello che era nato come un “accident”, ovvero una necessità momentanea, venne trasformato in un processo sistematico che loro chiamarono “value analysis” e che, da allora, è largamente usato nell’industria e dalla pubblica amministrazione nel campo della difesa, dell’energia, dei trasporti, delle costruzioni, e della sanità.

Premettendo che, in gergo, si definisce “funzione” il servizio o la missione che un qualsiasi prodotto deve espletare, il “VE è definito come un’analisi delle funzioni di un programma, un progetto, un sistema, un prodotto, parte di un equipaggiamento, un edificio o un impianto, un servizio o una fornitura, eseguita da personale o fornitori qualificati, mirata ad aumentarne l’efficienza, l’affidabilità, la qualità, la sicurezza, ed a diminuirne i costi a vita intera”.

Il testo messo tra virgolette è stato tradotto a partire dalla Public Law 104-106 promulgata dal Congresso degli USA nel 1996 che impone a tutte le agenzie federali di utilizzare queste tecniche che erano già applicate sistematicamente dal Dipartimento della Difesa da più di trent’anni.

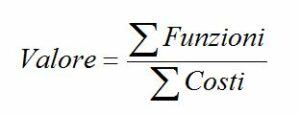

In risposta alla necessità di fornire un servizio, queste tecniche analizzano un ampio ventaglio di opzioni progettuali valutandone il “valore” ovvero il rapporto tra la funzione (effettivamente fruita) ed i costi.

Senza approfondire sui metodi che si utilizzano per trasformare in numeri questi concetti, si invita chi legge a considerare il fatto che:

- queste tecniche permettono sia di tenere in conto che un singolo oggetto può servire a più funzioni;

- al tempo stesso, queste tecniche vietano di considerare le funzioni non fruite, in altre parole ciò che non si usa vale zero;

- è possibile (ed obbligatorio) mettere a denominatore tutti i costi compresi quelli ambientali e sociali.

Per fornire una quantificazione dell’efficacia di queste tecniche, si consideri che diverse agenzie statali statunitensi, in ragione dell’applicazione del value engineering ai loro investimenti, hanno stimato un risparmio medio di 20 dollari per ogni dollaro investito in value engineering.

In Italia, dato che l’ottimizzazione progettuale è molto minore, il risultato ottenuto può essere superiore a quello americano di un paio di ordini di grandezza.

Per il discorso fatto in apertura di questo articolo, l’emergenza ambientale ha fatto sì che il risparmio di risorse divenisse un imperativo morale.

Questo risparmio è possibile con tecniche che, ora mai, sono di pubblico dominio ma che, per essere efficaci, richiedono l’utilizzo di personale qualificato e caratterizzato da forti capacità di innovazione e di pensiero laterale.

Se si riuscirà a superare la prassi controproducente che porta la Pubblica Amministrazione a pagare i progettisti in proporzione al costo di ciò che producono e la conseguente frustrazione dei tecnici di maggior valore, ad ignorare la paura di tutto ciò che è innovativo, ed a rinunciare a fare le cose sempre nello stesso modo, caratteristico dei paesi eccessivamente burocratizzati, questo approccio potrà permettere un risparmio sui costi delle opere pubbliche che toccherà il 20% dei costi attuali.

Questo articolo è stato pubblicato sul n° 20 della rivista Formiche (aprile 2008)